サトウはベルリン大学で博士論文を提出しドイツの医学博士となった。その後も欧州の大学で研究を続けた後に帰国した。

帰国

サトウは医学に没頭した。全身全霊を捧げて医療にのめり込んでいった。診療、手術、講義、朝から晩まで、そして毎日、休みなく働いた。

院長となって間もなく、美術学校についての相談が持ち込まれた。天祥堂が前々から関わっていた美術学校の経営が危なくなり、支援してくれないかとの要請だった。天祥堂医院は美術学校の経営に携わることを決断した。そしてサトウは美術学校の校長を兼任することになった。

校長となったサトウは初めて美術学校へ顔を出した。二階の奥にある校長室は、広々として太陽の光が射し込む明るい部屋だった。大きな窓から高い青空と木々の緑が見えた。

トーラは気に入るかもしれない。

サトウは業務の合間を縫ってもう一度美術学校へやってきた。帰国して以来、院長室の奥の倉庫に押し込まれていたトーラの絵を持ち出して、校長室の壁に飾ったのだった。

しかしその後は医院での業務に忙殺されて、サトウが美術学校へ出向くことはほとんどなかった。

往診

そんなある日、地元の有力者から往診の依頼があった。奥方の具合が悪いので診てほしいとのことだった。

駆けつけてみると奥方はたいそう弱っていた。

「何故もっと早く医者に見せなかったのです」

「本人が大丈夫だと言っておったのだ」

「すぐに入院を」

ベッドの奥方は弱々しい声をあげた。

「いえ、うつる病でないなら、このまま家に置いてください。子どもがまだ小さいのです」

家には二人の子どもがいた。家の主は著名な日本画家で、絵の創作に取りかかると熱中してアトリエに籠りきりになってしまうとのことだった。

サトウは仕方なく在宅療養を承諾した。

何度か往診したが、夫人の容態は快方へ向かうことはなかった。

「先生、子どもたちが心配なのです」

「弱気になってはいけません。病は気からと言うではありませんか」

「まだ小さいのに、まだ側にいてあげたいのに」

夫人は力なく訴え続けた。

サトウは医者として確固たる信念を持っていた。

決してあきらめない、最善を尽くす、どんな状況でも希望を捨てない。

それは患者からの厚い信頼となってサトウを支え、医療関係者からは目指すべき頂として崇められた。

しかしサトウは思い返す。

あの時あの判断は正しかったのか。

病床の夫人

その日、サトウはある決意を持って往診に訪れた。

このところ制作に夢中の画家は挨拶に出てくることもなかった。

夫人の部屋に向かうと、苦しそうな声で夫人がつぶやいた。

「先生、私の命はもう長くないのでしょう」

サトウは、迷い躊躇する気持ちを追いやり、ある決意を実行することにした。

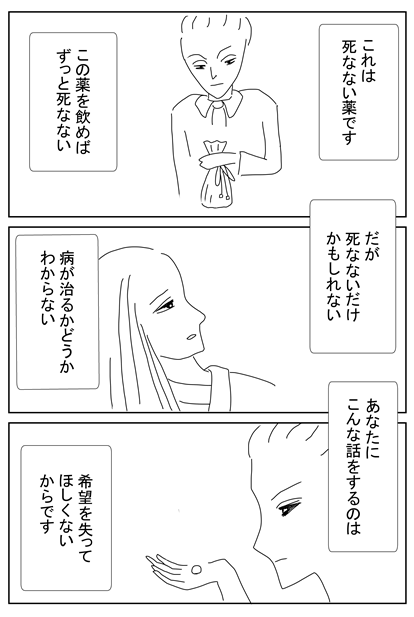

「この薬は死なない薬です」

夫人は目を向けたが意味が分からないというように顔をかしげた。

「この薬を飲めば、ずっと死なない」

「死なない・・」

「だが、死なないだけかもしれない。病が治るのかどうか、わからない」

夫人はうつろな目でサトウを見た。

もう思考する力もないのかもしれない。いや、それよりこんな話をする自分こそが、思考力も判断力もない、そして分別もない人間だ。

サトウは麻袋から茶色い丸薬を一つ取り出して夫人の目の前に掲げた。

「あなたにこんな話をするのは、希望を捨ててほしくないからだ。あなたには、生きようと思えば生きる術があることを、知ってもらいたいのだ」

夫人はサトウの掌にある茶色の粒を見つめた。しばらく見つめたあと疲れたように目を閉じた。

サトウは丸薬を懐紙に包みベッド脇のテーブルにそっと置いた。そして夫人の寝息を聞きながら静かに部屋を出た。

出張が続きサトウが医院を不在にしている間に夫人の訃報が届いた。

サトウは用事を切り上げ葬儀に参列した。つらい葬儀だった。幼い長女は泣き止まず、長男は俯いたまま顔を上げようとしなかった。

悲しみと無念がサトウを襲った。

しかしサトウは怖かった。

まさか、いや、そんなはずはない。有りえない。だが、もしや、どこかに夫人を隠しているのでは。死なない夫人が、秘密の部屋の棺桶に寝かされているのでは。

そんな妄想がサトウの正気を失わせる。目の前が暗くなり立っているのもやっとだった。

病床の少女

往診の依頼で松田邸を訪れると、少女は力なくベッドに横たわっていた。

栄養剤を注射して飲み薬を処方したが、今できることはそれだけだった。

なんとか生きる希望を持たせたい。

しかし少女にかける気の利いた言葉は見つからなかった。

サトウの脳裏をかすめるのは、遠い昔の記憶の断片だった。遙か彼方の封印された記憶が浮かんでは消えた。

遠い異国で出会ったトーラ。結婚の申し込みに訪れた山奥の城。

サトウは、独り言のように、異国での出来事をポツリポツリと語り出した。あれは本当にあったことなのだろうか、夢か幻だったのではないだろうか。

少女は目を瞑ったままだった。眠っているのかもしれない。たとえ目が覚めていたとしても少女の耳には届かないだろう。

ああ、自分は胸の奥にしまったこの記憶を誰かに話したかったのだ。

サトウは微かな後悔をにじませながら言った。

「お母上に、薬をひとつ渡しました」

少女は急に目を開いた。

「お母様は、死なない薬をもらった」

サトウは驚いた。目をつむり眠ったように横たわっていた少女が起き上がった。

聞いていたのか。話を理解したのか。

唖然とするサトウをしり目に少女の顔は輝きだした。

「お母様は生きている」

少女はそうつぶやいて、しっかりと前を向いた。