御茶ノ水天神への石段を登りながら、サキは配色を考えていた。途中まで構図を考えた水彩画に今日こそ色を載せようと思った。先週、赤い絵の具を溶いたところでためらってしまった。あの火事の炎を思い出してしまうのだった。

御茶ノ水天神

早朝の境内は人気がなかった。サキは大木の根元に画材道具を置くと絵の具用に手水舎へ水をもらいに行った。

誰かが本堂の前に佇んでいた。背広を着た長身の紳士だった。柄杓から水を汲んでいると後から声を掛けられた。

「失敬。天神さまのお札をもらうには、どこに行けばよろしいですか」

「お札?神職の人たち、まだ朝のお勤めで忙しいと思います」

「そうですか。では出直します」

その時、社務所のほうから人が出てきた。

「あ、宮司さん。おはようございます」

「サキちゃん。おはよう。早いね」

「この方、お札がほしいそうです」

背広の紳士は宮司のほうへ歩み出てお辞儀をした。

「朝早くにすみません。日中、時間がとれなくて」

「大丈夫ですよ。じゃ、こちらへどうぞ」

二人は拝殿のほうへ歩き出した。紳士はサキを振り返って言った。

「きみ、ありがとう」

「どういたしまして」

サキは微笑むと、汲んだ水を持ってご神木の脇に場所を取り、絵の制作に取りかかった。

拝殿のほうでは祝詞をあげる声が響いていた。紳士が無事にお札をもらえそうなのでサキも嬉しくなった。つい、一緒になって祝詞をつぶやきそうになって苦笑いした。

サキは藍色の絵の具を溶いた。やはり赤は使いたくない。赤い絵の具の中に藍色を足して混色で灰色を作った。鈴緒を描いたデッサンの上に、赤ではなく灰色の絵筆を近づけた。

「その鈴緒、何色に見えますか」

突然の声に顔を上げると、先程の紳士がサキの絵を覗き込んでいた。サキは驚いて別のところに筆をおいてしまった。

「すみません。驚かせてしまった」

「いえ、大丈夫です」

「先ほどはありがとう。おかげで助かりました」

「よかった。大事なお参りだったのでしょう」

「建物の落成式を控えているので、どうしても自分で参拝したくて」

「天神さまはきっと願いを叶えてくれます」

「ありがとう。あなたにそう言われると自信がつきます」

「私も父からお札をもらって元気になりました」

「そうでしたか。ところでその色、おもしろいですね。あなたに見える景色は、私とはまるで違うのかと思って、つい声をかけてしまった」

「鈴緒をこんな色にしてしまってバチが当たりそう」

「まるっきり違う色を置くなんて面白いなと思いました。君はもしかしたら美術学校の生徒さんかな」

「えっ、美術学校のこと、ご存じなのですか」

「ええ、まあ。だが絵のことはまったく判らないのです。素人が余計な口出しをして申し訳ない。邪魔したね」

紳士はそう言うと踵を返して立ち去った。男の手には天神さまのお札が大事そうに握られていた。

新しい校舎

美術学校は三軒坂ではなく桔梗坂へ新しく建築された。

火災の恐ろしさに一時は学校を辞めようと本気で考えていたサキだったが、三軒坂へ行かずにすむことで、不安が少し和らぎ、そのまま勉学を続けることにした。新しい校舎では、以前より頻繁に医学部の授業が行われるようになった。学内は医学生と美術学校の女子生徒がひしめき合い活気に満ちていた。進級後のクラスを決めるにあたりサキは仏画を専攻することにした。師事する先生も決まり本格的に仏像や仏画に向き合う時間も増えてきて、火事のことで気を病むことは少なくなった。

校庭

サキとメグミは校庭を歩いていた。2月になり、葉を落とした木々の枝が木枯らしに揺れていた。

「あの火事からもう三月たつのね」

「心配かけてごめんね」

「サキさん、元気になってよかった」

「私、あの時、また目を瞑って」

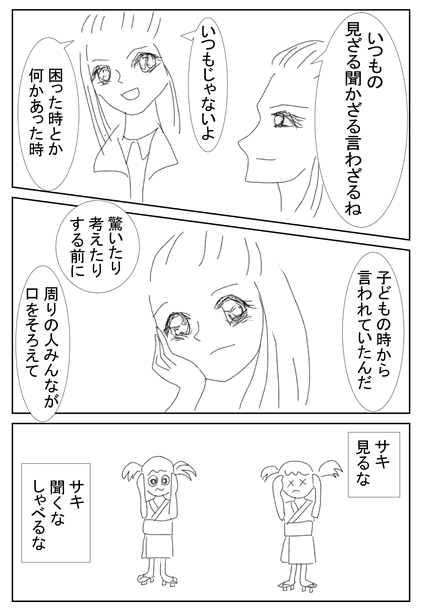

「いつもの、見ざる言わざる聞かざる、ね」

「いつもじゃないよ。困った事とか、何かあった時」

「初めてあれ見た時、この人、ふざけているのかしらって思った」

「こどもの頃から言われてたんだ。何かあると、驚いたり考えたりするより前に、周りの人みんなが、サキ、見るな聞くなしゃべるなって、口を揃えて」

「信じられない、どうして」

「どうしてもなにも、それが普通なのかと思ってた」

「それにしたって、日光の三猿みたいな格好しなくたって」

「もうクセになってる。寄宿舎に入って初めて、あれ、そんなことしてる人いないんだって気付いた」

「あ、あるある。自分では当たり前だったこと、他の人と暮らしてみると、違うんだって思うことある」

「でも、後悔してるんだ。あの火事の時、私ずっと目を瞑っていたから、助けてくれた人の顔、ちゃんと見ていない」

「まあ、あの混乱じゃ仕方ないわね」

「メグミさんはあの時、私を助けてくれた人、覚えている?」

「いいえ、私は遠くから見ただけだから、顔まではわからなかった。サキさんが助け出されたのを見て慌てて駆け寄ったけど、あの男の人はまた救援に向かったから」

「そう、それで私も顔をちゃんと見ていなくて」

「どんな人か気になるの?」

「うん。気になる。あの時ちゃんとお礼を言えなかったから。いつか会えたら、きちんとお礼言いたいなって思う」

「若い人だったわよね。天祥堂の学生かしら」

「そうだと思う。天祥堂の人達があの火事に駆けつけてくれたもの」

「でも、顔を覚えていないんじゃ、どうしようもないわ」

「だけどね、私、わかるかもしれない。火事の時、その人、腕に大きな怪我をしたの。赤く腫れて痛そうだった。私をかばって助けようとしてできた怪我なの」

「大きなケガ?大丈夫だったのかしら」

「きっと今でも大きな傷痕になって残っていると思う」

「どちらの手?」

「左手。二の腕から肘にかけて大きな長方形の傷が出来ていた」

「手掛かりは左手の傷か」

「どこかで、会えたらいいな」

「じゃあ、校舎に来る学生で、そんな傷の人がいないか気を付けてみる」

「うん、お願い」

「サキさんを助けてくれた人だもの。なんとしても捜し出さなくちゃ。そして私からも御礼を言いたいわ」

「ありがとう、メグミさん。心強いよ」

「よし、今日から殿方の左手に注目よ。フミさんに話していいかしら。フミさんにも協力してもらいましょう」

メグミはサキの瞳を覗き込んで楽しそうに言った。サキはメグミと話していると気持ちが明るくなった。

「もういっそ、天祥堂に相談してみたら?助けてもらったお礼が言いたい、傷の具合も心配していますって」

「それも考えたけど、あの時はみんな混乱していたし、怪我した人もきっと大勢いただろうから、特定は無理じゃないかな。それに、逃げ遅れただの、助けてくれた人がケガしたかもしれないだの、いまさら打ち明けたら、叱られそうで」

「たしかにそうかもね。山本先生が目をつりあげそうだわ。日頃の行いがいざという時に表れるのです!」

メグミは生活指導に厳しい山本先生の口真似を始めた。二人は声をあげて笑った。