神社の家系

降霊会が終わってメグミとフミはそれぞれ自室へ戻っていった。洋平が窓から出て行ったのを見届けて、山本先生は一人で応接室の片付けを始めた。

応接室

蝋燭の火を消しても降霊会の余韻が部屋に残っていました。その瘴気は廊下に溢れ出て寄宿舎全体を覆い始めたような気がしました。

あの銀貨はどうして動くのか、あの銀貨にはユカリさんが乗り移っていたのか、私は松田さんが出て行った窓を見つめながら、降霊会の恐ろしさに身震いしました。そしてサキさんの不在を思いました。

サキさんは霊能者なのです。

サキの家

サキさんが入学して寄宿舎に入る時、ご両親が挨拶に訪れました。

サキさんの実家は古くからあるお寺でしたが、明治政府の神仏分離令が発令されるまでは古い歴史のある神社でもあったのです。その後の廃仏毀釈や神社合祀などを経て、お社を再建して近隣の神社も統合することになり改めて神社の御霊を受入れたのです。

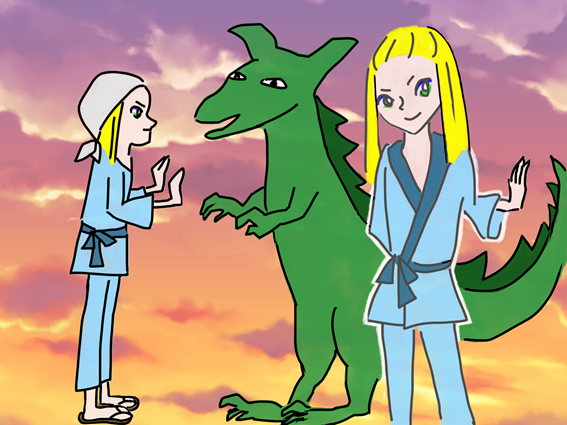

もともとその家は勘の鋭い子どもが多く生まれる審神者の家系であり、地元の住民の相談を受けたり揉め事を解決したりしていたのですが、神社合祀のあとに生まれたせいなのか、あるいは何代目かに時々現れるものか、サキさんにはこれまでの家系の人々より強い不思議な能力が垣間見られました。

初めは物を引き寄せたりすることができることに周りの大人達は気付いたそうですが、やがては動植物までも意のままに操っているようなことが何度もあったらしいのです。

本人は自覚がないので、ご両親はできるだけ普通の子どもとして育てました。不思議な力を持つことは苦労が多いということを、代々の家の人達は知っていたのです。

そういう力は使わないでいれば、年齢が上がるとともに封印されていくそうです。家は弟さんが継ぐのでサキさんには寺や神社のことに関わらせたくない、このまま普通に暮らしてほしい、学校でも普通に過ごしてほしい、それが御両親の願いでした。

「そんな力があったら人として暮らせません」

それまで黙ってお父上の話に頷いていたお母上が思い余ったように口をはさみました。

「過去帳を紐解くと、霊験のあった先人の方々は辛い目にあったようです。地元の困りごとを解決して、その時は喜ばれるのですが、そのあと好奇の目を向けられたり化け物扱いされたりしたのです」

私は深く頷いて言いました。

「そしてまた困りごとが起きると相談にやってくるのですね」

「サキをそんな目に合わせるわけにはまいりません」

お母上は強い口調で言い放ちました。

「これ、先生の御前だぞ」

お父上がたしなめましたが、お母上からはサキさんを護りたいという思いがあふれていました。

「なんとか力を失くせないものか。それこそ神仏を拝んで何度もお願いしました」

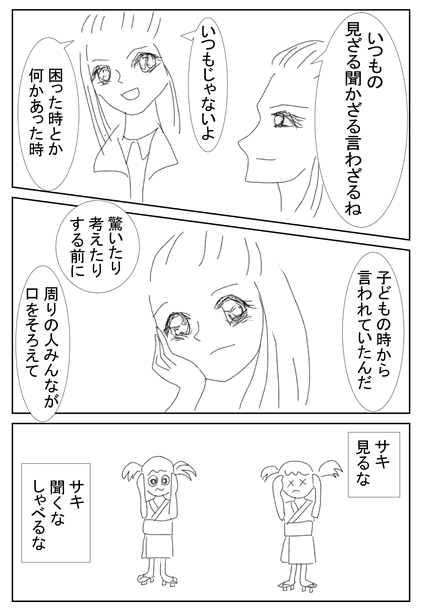

「私どもはサキがおかしな力を使ったら厳しく諌めました。物心つく前から徹底して厳しく躾けました」

「その躾けが効いたのか、あるいは神仏の御加護のおかげなのか、サキのそんな能力は今ではすっかり影を潜めています」

「無くなったわけではないのです。心の奥に押し込められているのです。日常のこと、目の前のことにはその力は現れません」

「決して使わないよう幼い頃から叩き込みました」

「だが押し込められたその力は、もし何かがあった時、もし大事があった時には、抑え込むことは難しいと思います。その力は雪崩を打って溢れ出てくることでしょう」

「封印されてもその力はサキの中に宿っています。そのせいでしょうか、不吉とも思える物事が引き寄せられたかのように、サキの身のまわりでは事故や事件がよく起こります」

「どうか、何か起こっても、おおごとにせず受け流してもらえないでしょうか」

「誰も大騒ぎしない、気に留めない、という対応で、あの子を育ててきました」

「ご無礼を承知でこんなお願いをしております」

「ご迷惑おかけするかとも思いますが、何卒、あの子のことを、どうかよろしくお願いいたします」

ご両親は私に深々と頭を下げました。

「お気持ちお察しいたします。十分配慮いたします。出来るだけ浮き立つことのないように気を配るようにします」

不思議な能力を持つというご両親の話に内心狼狽しながらも、私はそんな少女を引き受けることに強い責任感を覚えました。そして入学を喜ばしく思いました。

「私どもにおまかせください。お預かりした以上、生徒たちは我が子も同然なのですから」

けれど私は、お父上が小さな声で言いよどんだことを聞き逃しませんでした。

「あれは多分、どんなものでも、そう、時や場でさえ・・・」

降霊会にサキさんを立ち会わせてはいけない、怪しげなものごとに近寄らせてはいけない、と私は思っていました。

だけどもし、サキさんがもし今夜の降霊会の場にいたら一体どのようなことが起こったのか、私は考えずにはいられませんでした。

降霊会の夜

応接室を出たフミは廊下に立ち尽くした。降霊会をやるだなんてどうかしている。山本先生はどうかしている。この夏は一体どうしちゃったんだ。

寄宿舎の食堂

フミは食事が喉を通らなかった。向かいに腰かけたメグミは平然と夕食を口に運んでいる。

「メグミさん、山本先生が」

「フミさん、山本先生は誰にも言ってはいけないとおっしゃっていたわ。ここで話すのはよしましょう」

「でも、メグミさん、承知したの?」

「承知も何も、山本先生がそう言うのだから、やるしかないでしょう」

「私、怖い。一体なぜ、そんなことを」

「山本先生に何かお考えがあるのでしょう。詮索しても仕方ないわ」

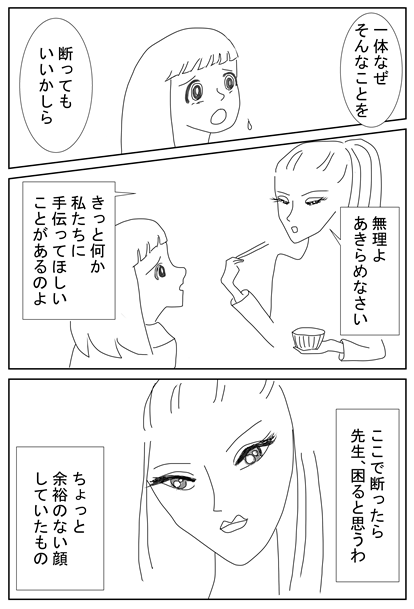

「断ってもいいかしら」

「無理よ。あきらめなさい。きっと何か私たちに手伝ってもらいたいことがあるのよ」

「メグミさん、よく平気でいられるね」

「だって、ここで断ったら、先生、困ると思うわ。ちょっと余裕のない顔していたもの」

応接室

テーブルの上には蝋燭とウイジャボードが置かれていた。蝋燭の灯りに照らされて3人の女性の顔が浮かび上がる。恐怖に歪んだ幼い顔、好奇の目を輝かせた美しく整った顔、そして、苦難を刻んだかのような厳粛な顔。

降霊会

「それでは始めます」

3人の女性はボードの上の銀貨に指をかけた。

「これより降霊会を始めます。我らに力をお貸し下さる精霊たちよ。どうか我らを真実へお導きください。払えたまえ、清めたまえ、我らを護りたまえ」

霊をいざなう言葉が発せられた後、山本先生はボードへ静かに問いかけた。

「ユカリさん、来ていますか。ユカリさん、あなたですか」

三人が触れていた銀貨が動いた。

(ハイ)

「きゃあ、う、うごいた」

フミは恐ろしさに思わず声を上げた。

「フミさん。手を離しちゃだめよ」

メグミが小声で注意する。

フミが落ち着いたのを見計らい、少し間を置いてから、山本先生が精霊らしき存在へ質問を始めた。

「ユカリさん。あなたは、今、どこにいるのですか」

銀貨がボードの上を迷うように動く。

(・・エ・・ノ、ナ、カ)

「エ・・・家の中、ですか」

(ハイ)

「どこの家、ですか」

銀貨はボードの上を行ったりきたりしていたかと思うと急にすごい速さでグルグル回り出した。

(イ、イ、ン)

「どこの家ですか」

(イ、イ、エ)

三人は顔を見合わせた。

フミ

フミは布団にくるまって震えていた。

蝋燭を囲んだテーブル、勝手に動く銀貨。考えまいとしても頭のなかで今夜の場面が次から次へと浮かんでくる。そしてあのカーテン。厚いカーテンが微かに膨らんでいた。それは人の形をしていた。人間なのか異形のものなのか。それはもしかしたら応接室から抜け出して寄宿舎の廊下をさまよい歩いているのかもしれない。そしてそれは今にもフミの部屋をノックしてくるような気がして、フミは恐怖で大声をあげそうになった。

山本先生

降霊会はそれは恐ろしいものでした。板に置いた銀貨が本当に動くのです、しかもすごい力で、すごい勢いで。フミさんは今にも泣きそうでした。メグミさんは興味深そうに銀貨を見つめていました。

ユカリさんの居場所を訊ねると、銀貨は動きました。

(・・エ・・ノ、ナ、カ)

「エ・・・家の中、ですか」

銀貨は「絵のなか」と答えました。だけど私はとっさに「家の中ですか」と誤魔化しました。その時、メグミさんは顔を上げて私のほうを見ました。メグミさんがじっと私の顔を見つめ続けていたような気がしてなりません。

洋平

メグミさんとフミさんを部屋へ帰らせたあと、私は窓際の厚いカーテンを開けました。

松田さんが青ざめた顔で立っていました。

「ユカリだ。あれはユカリだった」

松田さんは降霊会の衝撃に打ち震えているようでした。

「絵のなか、ユカリはそう答えた」

松田さんはうつろな視線をさまよわせました。

「あの絵を手に入れて、ユカリを救い出す」

松田さんの視線は定まらないままでした。

「先生が何をしなければならないか、わかっているでしょう」

そう言いながらも私を見ようとはせず、松田さんは窓を開けて庭へそうっと降りました。

「僕は絵を描かなくては」

松田さんは小さくつぶやくと夜の闇の中へ消えていきました。

寄宿舎の夏休み

夏休みの寄宿舎はひっそりとしていた。この夏、帰省しなかったのはフミだけだった。広い寄宿舎に生徒はフミひとり、舎監は山本先生だった。

寄宿舎の廊下

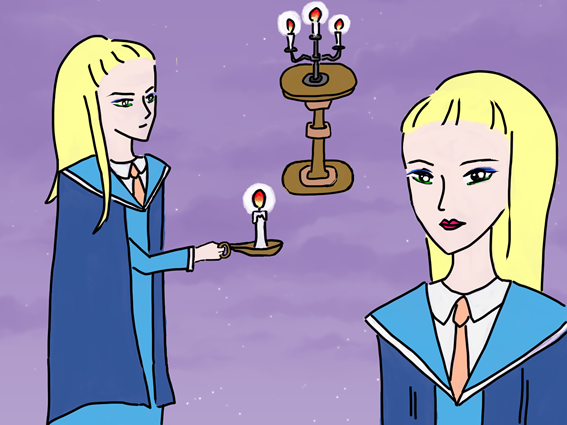

「フミさん、ちょっとよろしいかしら」

夕食の時間になり食堂へ向かう廊下を歩いていたフミは後ろから声を掛けられた。山本先生が燭台を手にして廊下に立っていた。

「はい、山本先生。何でしょうか」

廊下の暗がりのなかで、山本先生の顔が燭台に照らされて浮かび上がっていた。

「私は毎晩、警備のために舎内をパトロールしています。フミさんも一緒に歩いてくれますか」

「えっ、一緒に?あの、どうして」

「一人じゃ見落としがあるかもしれないし、誰もいなくてあなたも退屈でしょう」

山本先生は有無を言わさない強い口調でフミを見下ろしながら言った。

「今夜、消灯時間の前に食堂へ来てください」

「今夜?今日からもう始めるのですか」

「なにか出来ない理由がありますか」

「いいえ、山本先生。大丈夫です」

その晩からフミは山本先生と一緒に寄宿舎の中を歩いた。

「何かおかしなことを見つけたらすぐに言うのですよ、ためらわずに」

「はい、山本先生。わかりました」

人気のない広い寄宿舎は静まり返っていた。山本先生の持つ蝋燭の灯りで二人の周囲だけが仄暗く照らされていた。二人の静かな足音が高い天井に小さく響いた。

フミは恐ろしさに身を縮めた。こんなことはやりたくない。毎晩のパトロールが苦痛で仕方なかった。

山本先生

私はフミさんを夜のパトロールに誘うことにしました。

フミさんはとても目ざとくて観察眼の鋭い子です。

どんなささいなことでもいいからユカリさん失踪の手掛かりを見つけられないかと思ったのです。

そしてなにより、フミさんを私の支配下に置きたいという思いが強かったのでした。

お見舞い

盆が明けてメグミが寄宿舎に戻ってくると、美術学校に驚きの知らせが届いた。

サキが車と接触して入院したのだ。メグミとフミは山本先生に許可をもらってお見舞いに向かった。

サキは骨折と打撲で2週間ほど入院治療が必要とのことだった。

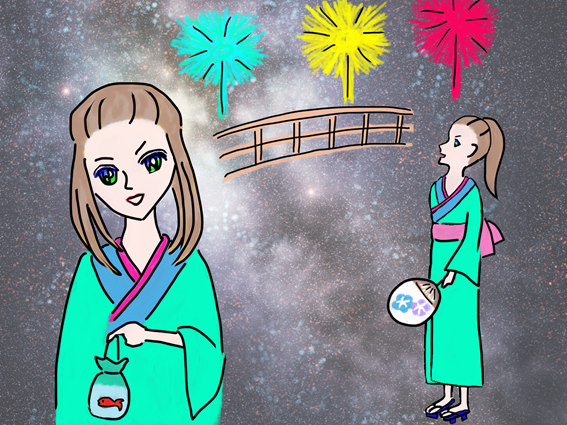

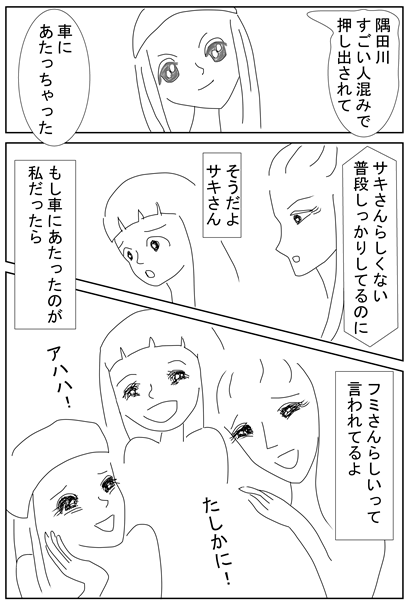

「隅田川で花火を見ていたら、よろめいて車にぶつかっちゃった。すごい人混みで押し出されてしまって」

「サキさんらしくない。普段しっかりしているのに」

「そうだよ、サキさん。もし事故に遭ったのが私だったら、フミさんらしいって言われるに決まってる」

フミの言葉に3人は声を上げて笑った。

「夏休みいっぱいは入院になりそう。9月の新学期には退院したいな」

「あせらず、ゆっくりお休みなさい」

「それに今、寄宿舎に戻っても、きっと楽しくないよ」

フミは言った後で、しまったという顔をした。

「どうして」

「ううん。なんでもない」

「フミさん、何かあったの」

メグミがフミの顔を覗き込んだ。

「たいしたことじゃないよ、ただ」

「なあに。言ってみなさい」

「山本先生が、毎晩、誘いに来るの。一緒に寄宿舎のパトロールをするようにって」

「パトロール?」

「なにそれ」

「フミさん、先生と一緒に夜の寄宿舎を歩いているの?」

サキとメグミは顔を見合わせて吹き出した。

「怪しい者はいないか、異変はないかって?」

「二人が歩いているところ想像すると可笑しい」

「山本先生は真面目な恐い顔をして」

「隣でフミさんはビクビク怯えながら、今にも逃げ出しそうにして」

サキとメグミはお腹をかかえて笑い出した。

「そうだね、可笑しいよね」

フミもバツが悪そうに笑い出した。なんだ、おもしろい。私、どうしてあんなに怯えていたんだろう。3人で大笑いした。

山本先生

8月にサキさんが交通事故で入院しました。

足の骨折だけで命に別状はないと聞いて安心しましたが、私はまっさきに松田さんのことを考えました。

まさかサキさんに何かしたのではないか。

「洋平さん、うちの生徒が事故にあいました」

松田さんは私をにらみました。

「どうしてそんなことを僕に言うんですか」

「一応確認しなければと思って」

「その事故とやらは僕と何の関係もない」

松田さんはきっぱりと否定しました。

「気を悪くさせてしまって、ごめんなさい」

それでも確認しなければならなかったのだ。

私は心のなかで思いました。

サキさんには、絶対、手を出してはいけない。

私は松田さんに強く言いました。生徒達に決して危害をくわえないでほしい。

松田さんは憤慨しました。当たり前だ、美術学校の生徒に付きまとわれるのは困るが、生徒達に何かするつもりなどない、今自分がやらなければならないのはユカリの絵を手に入れることだけだ。だからさあ早く、降霊会の準備をしてほしい。ユカリに会う可能性があるなら、どんなことでもやりたいのだ。

寄宿舎の廊下

「フミさん、ちょっとよろしいかしら」

「はい、山本先生」

夕食の時間が近付き食堂へ向かって歩いていたフミは後ろから声を掛けられた。

山本先生は燭台を手にして廊下に立っていた。フミはいやな予感がした。前にも廊下でこんな風に声を掛けられた。そして夜のパトロールに誘われたのだ。

山本先生は応接室のドアを開けてフミを部屋へ招き入れた。

フミは緊張した。

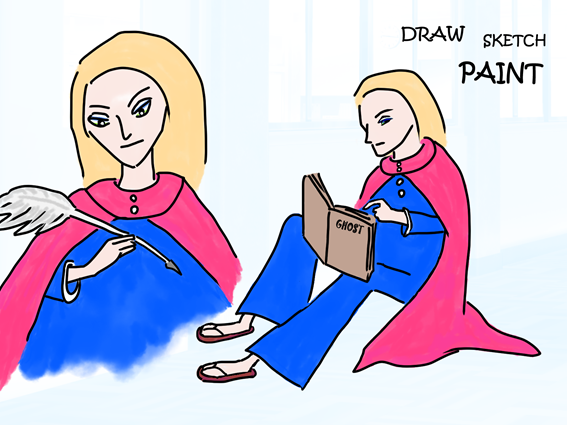

「この本を覚えているでしょう」

テーブルの上には『降霊会』とタイトルのついた洋書が載っていた。

「はい先生」

暗い部屋の中で山本先生の顔が蝋燭に照らされていた。

「降霊会をやります」

「はっ、あの、今、なんて」

「今夜、降霊会を行います。メグミさんと一緒に、夕食のあと応接室へきてください」

「降霊会って、あの、今夜?」

「メグミさんには先程、伝えました。ほかの人に言ってはいけません。私とメグミさんとフミさん、三人で行います」

山本先生

私は松田さんが狂気に浸されていくように見えました。そして私自身もその狂気に引きずられて、もう後戻りできないような恐れに囚われていました。それにユカリさんの失踪に責任を感じていた私は、なんとかユカリさんの行方、真相に辿りつかなければ、というあせりにも囚われていたのです。

私は降霊会を開くという案がだんだん魅力的に思えてきました。幸い、夏休みに入り寄宿舎に残っている生徒はほとんどいない。寄宿舎でなら降霊会を開けるのではないか、今ならサキさんがいないので好都合なのではないか、私はそう考えました。そして盆が過ぎた8月下旬、メグミさんが帰省先から戻ってきました。私はメグミさんの力を借りようと思いました。彼女はやると決まったら文句を言わずにやる人でした。そしてフミさんはメグミさんが一緒なら協力してくれるだろう。そう踏んだ私はメグミさんにただ一言伝えただけです。今夜、降霊会をやる、と。メグミさんは、わかりました、と言いました。いざとなったらある程度の事情を話すのも仕方ないと覚悟していましたが、メグミさんは何も訊かずにフミさんを連れて応接室へ来てくれたのです。

図書館の洋書

山本先生は図書館の扉を開けて館内を見渡した。下校時間が迫っていたせいか生徒の姿は見当たらなかった。山本先生は迷うことなく奥へと進み、書架から1冊の洋書を取り出した。

洋平の頼みごと

「僕が同じ絵を描く。それをあの校長室の絵とすり替えてくれ」

久しぶりに会うなり松田さんは言いました。

業務で忙しくこのところ足が遠のいていましたが、松田さんの絵への思いはますます強くなっていました。

もっと頻繁に松田さんに会うべきだったと私は少し後悔しました。日常を取り戻して穏やかに生活しているだろうと勝手に思い込んでしまったのです。

「そっくりな絵を描く自信はある」

松田さんは美術の道へ進む気はなかったのですが、父親の松田画伯を見て育ち、時には絵筆をとることもあったようでした。

「あの絵は目に焼き付いている」

松田さんは私をにらみました。

「先生だってそうでしょう?ユカリの入っていった絵を忘れたわけじゃないでしょう?」

「もちろん忘れてなどいません」

松田さんににらまれて私は下僕のように頷きました。

「父の使っていた画材はなんでも残っている。額縁も同じようなものをいくらでも用意できる」

確かに、絵が無くなれば騒ぎになるけれど、代わりの絵があれば誰も気にしないのではないか、誰にも迷惑をかけないのではないか。

松田さんの鋭利な視線が私の返事を待っていました。

「良い案かもしれません」

「では、決定ですね」

松田さんは目元を少し緩ませました。

洋書の挿絵

となると問題は、いつどのように、すり替えるかです。

新校舎は無事に建設されて記念式典も終わりました。美術学校教師である私が天祥堂医院へ行く機会はほとんどありません。

松田さんは、とにかく自分は絵の制作に取り掛かるから段取りを考えておいて欲しい、と言うのです。

そのとき私は洋書のことを思い出しました。松田さんの逸る気持ちをなんとか落ち着かせたいという思いもあり、フミさんが見つけた洋書の話をしました。

「その洋書に載っている挿絵は、校長室の絵に似ています」

松田さんは怪訝な顔をしました。

「似てるって、どれくらい似ているんだ?」

「生徒たちが騒いで怖がるくらい、似ています」

「生徒たちの目を信頼しているんですね」

「その挿絵を参考にしたらどうですか。その洋書ならすぐに貸出することができますよ」

松田さんは興味を持ったようで「是非借りたい」と言いました。

洋平の提案

洋書を貸してしばらくすると松田さんから連絡がありました。

「降霊会をやりたい」

「なんですって」

私はびっくりしました。

「ユカリは降霊会の絵の中にいた」

「あの挿絵は、似ているだけで、校長室の絵とは違います」

「今、本当にいるところは何処なのか、降霊会をやれば伝えてくるかもしれない」

「洋平さん、目を覚ましてください」

「場所は美術学校だ」

「そんなこと出来るわけありません」

「ユカリが悲劇に会った美術学校でなら降霊会は成功するはずだ」

美術学校でそんなこと出来るわけがない、学校をなんだと思っているんだ、降霊会だなんて、そんなまやかしに囚われてはいけない。私は必死で松田さんを説き伏せようとしましたが、松田さんの耳には届かないようでした。なかば時間稼ぎのつもりで洋書を貸したのが、かえって松田さんの妄想に拍車をかけてしまったようで私はうろたえました。

松田さんはますます自分の世界に入り込み、現実との見境がつかなくなっていったのでした。

そして私はますます松田さんの世界に取り込まれて、身動きできなくなっていったのでした。

制服の少女

洋平は御茶ノ水の画材店へ出掛けた。ユカリの絵を描くつもりだった。

路面電車

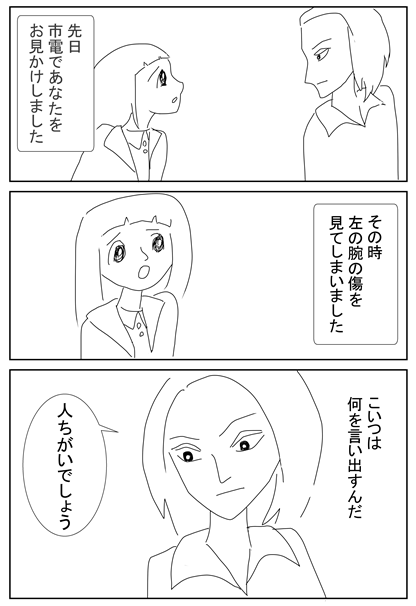

日中の路面電車は混んでいた。停車場で降りようとする人達に押されて、洋平は左手でつり革につかまった。何か視線を感じて振り返ると、制服姿の女生徒が洋平の左腕を見つめていた。

美術学校の火事で火傷をした痕が露わになっていた。

洋平はつり革を右手に持ち替えた。

女生徒は停車場で降りていった。

辻通り

ある日の午後、画材店の帰りに洋平は後ろから呼び止められた。

振り向くと、制服姿の少女が洋平を見つめていた。

「突然おそれいります。前に市電であなたをお見掛けしました」

確かに、この制服の女生徒と乗り合わせたことは覚えていた。

「あの、失礼ですけど、その時、左腕の傷を見てしまいまして」

こいつは何を言い出すんだ。

見ず知らずの少女の言葉に洋平は激昂した。

「人ちがいでしょう」

洋平は女生徒に背を向けて足早に歩きだした。

女生徒が追ってくる気配はなかった。

松田洋平

「美術学校の制服だった」

洋平は不機嫌そうに言った。

「そいつを見つけ出して、首を突っ込むな、ときつく叱ってくれ」

「そんなに怒ることないでしょう」

「なんの傷跡か、どうして火傷をしたのか、詮索される」

「ただ心配しただけかもしれません」

「これは美術学校の火事でできた傷だ。僕はこれから、あの絵を手に入れる。そのための支障になりそうなことは、すべて排除するのだ」

「その女生徒が支障になるとは思えませんが」

「あの時、学校関係者でもないのに出入りしていたことがばれてしまうじゃないか。僕はあの絵が欲しいだけで、それ以外のことに巻き込まれたくないんだ」

「考えすぎですよ」

「つべこべ言わずに女生徒を見つけ出して、詮索するのをやめさせるんだ」

「うちの学校の生徒というだけでは無理です」

「無理でもなんでも、とにかく僕に近づけないでくれ」

山本先生は洋平を見つめると、それ以上何か言うのをやめた。

「わかりました。気を配るようにします。やれるだけやってみます」

山本先生

洋平に返事をしたものの実際には女生徒を特定するなんて無理なことだった。

しかし洋平の火傷の痕を目にすると、反論の言葉は消えていく。

無愛想な洋平から少しずつ聞き出したところによれば、カヤさんが必死で看病してくれたらしい。献身的なケアのおかげで傷は落ち着いてきたが、相当痛かったことだろう。

そしてそれは女生徒を助けた時に受けた傷とのことだった。

校長室の絵を一刻も早く持ち出したいはずなのに、逃げ遅れた生徒がいれば迷うことなく助けに行く。

洋平は言葉や態度は悪いが、本当は心根の優しい真っすぐな少年なのだ。

だからこそ、どんな無理難題をつきつけられても洋平の気持ちに寄り添ってあげたくなる。

山本先生は洋平への思いを強めていった。

美術学校の授業

デッサンの時間にフミさんがいたずら描きをしているのを見つけて私は注意しました。

「何をしているのです」

「山本先生、すみません」

フミさんはスケッチブックのページを閉じようとしましたが、私はフミさんの手からスケッチブックを取り上げました。

「モデルのデッサンはどうしたのです」

「すみません、山本先生。すぐにやります」

「これは誰ですか」

「いえ、その、知らない人です。道で見かけた人ですが気になって、つい描いてしまいました」

「さっさと課題に取り掛かりなさい」

フミさんが描いた絵を見て私は驚きました。

そこに描かれていたのは今の洋平さんそのものでした。切羽詰まった狂気と深い悲しみ、それらが混ざり合って表現されていました。

しかし絵の出来不出来よりも何よりも、フミさんに何か嗅ぎまわられるのはまずい、そして、この件がメグミさんの耳に入るのはまずい。

私はそんなことばかり気になって、どうにかしなければと焦りました。

それこそ洋平さんの言う通り、首を突っ込むなと、きつく叱りたい気持ちでした。

なんとかフミさんの気持ちをそらさなければ。

いつのまにか私はフミさんに厳しく接するようになっていました。

院長室の面会

火災のあと美術学校では校舎の再建委員会が発足した。山本先生は委員長に任命された。

佐藤院長

再建委員長が挨拶に来るというので佐藤院長は院長室で待った。

秘書の連絡とともに入室してきたのは女性だった。たしか山本先生だ。面識はあるが直接話をしたことはなかった。

「このたびはお忙しい中ご面会いただきましてありがとうございます」

女性は深くお辞儀をすると勧められるままに応接セットに腰をおろした。

「いや、本来ならこちらから出向いて挨拶をしなければいけないところです。再建に関しては美術学校にすっかりお任せしてしまい申し訳ない」

「校長先生がご多忙であることは重々承知いたしております」

山本先生は再建委員会の書類を取り出しながら検討案の概要を話し出した。

佐藤院長は受取った書類を見ながら山本先生の話を聞いていたが、山本先生は急に言葉に詰まり黙り込んだ。

佐藤院長が顔を上げると、山本先生は壁際の棚に置かれた絵を見つめていた。

佐藤院長はすぐに立ち上がり絵をそっと伏せた。

「その絵は、校長室にかけてあった絵でしょうか」

山本先生は怖いものでも見たかのように顔をひきつらせていた。

「拝見してもよろしいでしょうか」

「いや、これは私物なので、勘弁してください」

佐藤院長はそう言いながら絵を取り上げると、隣室のドアを開けて奥へ持って行った。院長室へ戻ると応接セットに腰かけて書類を手に取った。

「失礼しました。さて話を進めましょう」

山本先生

新しい校舎の再建委員会が発足されて私は委員長に任命されました。

校長先生が多忙のため委員長就任の挨拶が伸び伸びになっていました。やっとお会いする機会に恵まれて、私は天祥堂医院の院長室へと通されました。

そして私は見たのです。

院長室の棚の上に無造作に置かれた絵。

どうして、何故、あの絵がここに。

美術学校の火災で校長室もろとも焼け落ちたはずなのに。

私は内心の驚きを隠して校長先生に絵のことを訊いてみました。しかし校長先生は絵を隠すかのように隣室へ持って行ってしまい、それ以上、話はできませんでした。

松田洋平

「どうして、のこのこ帰ってきたんだ」

洋平は山本先生をにらんだ。

「貸してくれとか、なんとでも言って絵を持ってくればよかったじゃないか」

山本先生は洋平をなだめた。

「なんとか手立てを考えるから待っていてください」

山本先生は本気だった。

これまでは、洋平をあきらめさせるために言い訳を連ねていたが、今は洋平のためにできる限りのことをしたいと思っていた。

山本先生

どうすればあの絵を手に入れることができるだろう。

お譲りいただけないか、校長先生にお伺いしてみようか。

いやしかし、院長室でのあの様子からすると、大事にしている絵に違いありません。院長室でお会いした時、校長先生はあの絵を隠すかのように隣室へ持っていってしまった。校長先生はあの絵を人目に触れさせたくないのです。

かといって、校長先生に事情を話すことも出来ません。ユカリさんが絵のなかにいるなんて、そんな妄想じみた話はとても理解してもらえないことでしょう。

第一、ユカリさんの失踪は、美術学校とは関係ないということで、校長先生にはいっさい報告されていなかったのですから。

院長室

落成式に関する最終確認のため、私は院長室を再び訪れました。

院長室を見回しましたが、あの絵はありませんでした。

「以前、お伺いした際にお見かけした絵はどうなりましたでしょうか」

「あの絵が何か?」

「いえ、いつも校長室にありましたので、もし美術学校のほうに、という話があるのでしたら、お手伝いを、と」

校長先生はおもむろに立ち上がると隣室への扉を開けました。

「あの絵はこちらで保管することにします」

そこは思っていたよりずっと広い部屋でした。

私は絵を確認したくて部屋を覗き込もうとしました。

「この部屋にお入りいただくわけにはいきません」

校長先生は私の前に立ちはだかりました。

「ここは倉庫であるとともに、宝物殿でもあるのです」

校長先生は私を押し戻すようにして、宝物殿への扉を閉めました。

「昔からの頂き物や骨董品が保管されています。創立当時からの品がたくさんあって、高価な美術品もあるのです。倉庫という名称にして、貴重品があることを隠しているのです」

松田洋平

「その部屋に鍵はかかっているのか」

「施錠されている様子はありませんでした」

洋平は顔を上げて少し思案した。

「決して忍び込んだりしてはいけませんよ」

「無理かな」

「前にも美術学校で警備員に捕まったでしょう」

洋平は無言で肩をすくめた。

「では山本先生のお手並み拝見とするか」

洋平は立ち上がり、もう用は済んだとばかりに客間から出て行った。

洋平の家なのに、山本先生は一人取り残されてしまった。帰ろうとすると、カヤさんが気付いて見送ってくれた。

「先生、坊ちゃまは部屋から出てくるようになりました。今度、画材店に行くと言ってました」

カヤさんは嬉しそうだった。

「先生、またいらしてくださいね」

外科医の帰国

サトウはベルリン大学で博士論文を提出しドイツの医学博士となった。その後も欧州の大学で研究を続けた後に帰国した。

帰国

サトウは医学に没頭した。全身全霊を捧げて医療にのめり込んでいった。診療、手術、講義、朝から晩まで、そして毎日、休みなく働いた。

院長となって間もなく、美術学校についての相談が持ち込まれた。天祥堂が前々から関わっていた美術学校の経営が危なくなり、支援してくれないかとの要請だった。天祥堂医院は美術学校の経営に携わることを決断した。そしてサトウは美術学校の校長を兼任することになった。

校長となったサトウは初めて美術学校へ顔を出した。二階の奥にある校長室は、広々として太陽の光が射し込む明るい部屋だった。大きな窓から高い青空と木々の緑が見えた。

トーラは気に入るかもしれない。

サトウは業務の合間を縫ってもう一度美術学校へやってきた。帰国して以来、院長室の奥の倉庫に押し込まれていたトーラの絵を持ち出して、校長室の壁に飾ったのだった。

しかしその後は医院での業務に忙殺されて、サトウが美術学校へ出向くことはほとんどなかった。

往診

そんなある日、地元の有力者から往診の依頼があった。奥方の具合が悪いので診てほしいとのことだった。

駆けつけてみると奥方はたいそう弱っていた。

「何故もっと早く医者に見せなかったのです」

「本人が大丈夫だと言っておったのだ」

「すぐに入院を」

ベッドの奥方は弱々しい声をあげた。

「いえ、うつる病でないなら、このまま家に置いてください。子どもがまだ小さいのです」

家には二人の子どもがいた。家の主は著名な日本画家で、絵の創作に取りかかると熱中してアトリエに籠りきりになってしまうとのことだった。

サトウは仕方なく在宅療養を承諾した。

何度か往診したが、夫人の容態は快方へ向かうことはなかった。

「先生、子どもたちが心配なのです」

「弱気になってはいけません。病は気からと言うではありませんか」

「まだ小さいのに、まだ側にいてあげたいのに」

夫人は力なく訴え続けた。

サトウは医者として確固たる信念を持っていた。

決してあきらめない、最善を尽くす、どんな状況でも希望を捨てない。

それは患者からの厚い信頼となってサトウを支え、医療関係者からは目指すべき頂として崇められた。

しかしサトウは思い返す。

あの時あの判断は正しかったのか。

病床の夫人

その日、サトウはある決意を持って往診に訪れた。

このところ制作に夢中の画家は挨拶に出てくることもなかった。

夫人の部屋に向かうと、苦しそうな声で夫人がつぶやいた。

「先生、私の命はもう長くないのでしょう」

サトウは、迷い躊躇する気持ちを追いやり、ある決意を実行することにした。

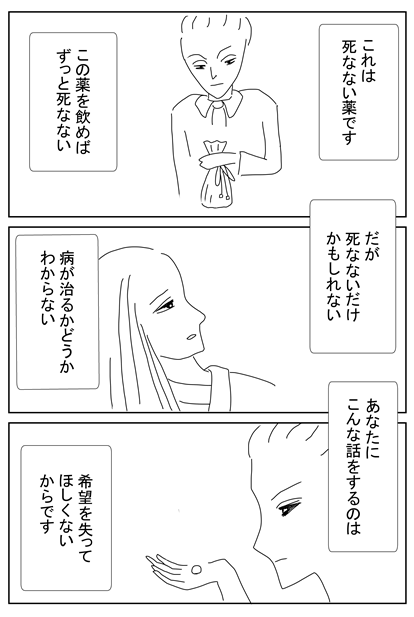

「この薬は死なない薬です」

夫人は目を向けたが意味が分からないというように顔をかしげた。

「この薬を飲めば、ずっと死なない」

「死なない・・」

「だが、死なないだけかもしれない。病が治るのかどうか、わからない」

夫人はうつろな目でサトウを見た。

もう思考する力もないのかもしれない。いや、それよりこんな話をする自分こそが、思考力も判断力もない、そして分別もない人間だ。

サトウは麻袋から茶色い丸薬を一つ取り出して夫人の目の前に掲げた。

「あなたにこんな話をするのは、希望を捨ててほしくないからだ。あなたには、生きようと思えば生きる術があることを、知ってもらいたいのだ」

夫人はサトウの掌にある茶色の粒を見つめた。しばらく見つめたあと疲れたように目を閉じた。

サトウは丸薬を懐紙に包みベッド脇のテーブルにそっと置いた。そして夫人の寝息を聞きながら静かに部屋を出た。

出張が続きサトウが医院を不在にしている間に夫人の訃報が届いた。

サトウは用事を切り上げ葬儀に参列した。つらい葬儀だった。幼い長女は泣き止まず、長男は俯いたまま顔を上げようとしなかった。

悲しみと無念がサトウを襲った。

しかしサトウは怖かった。

まさか、いや、そんなはずはない。有りえない。だが、もしや、どこかに夫人を隠しているのでは。死なない夫人が、秘密の部屋の棺桶に寝かされているのでは。

そんな妄想がサトウの正気を失わせる。目の前が暗くなり立っているのもやっとだった。

病床の少女

往診の依頼で松田邸を訪れると、少女は力なくベッドに横たわっていた。

栄養剤を注射して飲み薬を処方したが、今できることはそれだけだった。

なんとか生きる希望を持たせたい。

しかし少女にかける気の利いた言葉は見つからなかった。

サトウの脳裏をかすめるのは、遠い昔の記憶の断片だった。遙か彼方の封印された記憶が浮かんでは消えた。

遠い異国で出会ったトーラ。結婚の申し込みに訪れた山奥の城。

サトウは、独り言のように、異国での出来事をポツリポツリと語り出した。あれは本当にあったことなのだろうか、夢か幻だったのではないだろうか。

少女は目を瞑ったままだった。眠っているのかもしれない。たとえ目が覚めていたとしても少女の耳には届かないだろう。

ああ、自分は胸の奥にしまったこの記憶を誰かに話したかったのだ。

サトウは微かな後悔をにじませながら言った。

「お母上に、薬をひとつ渡しました」

少女は急に目を開いた。

「お母様は、死なない薬をもらった」

サトウは驚いた。目をつむり眠ったように横たわっていた少女が起き上がった。

聞いていたのか。話を理解したのか。

唖然とするサトウをしり目に少女の顔は輝きだした。

「お母様は生きている」

少女はそうつぶやいて、しっかりと前を向いた。